Sous la ligne de flotaison

Il y a des moments où tout semble encore tenir, en surface. On parle, on agit, on respire. Et pourtant, à l’intérieur, quelque chose sombre lentement. Ce texte ne cherche ni à expliquer ni à convaincre. Il tente seulement de dire ce qui se passe sous la ligne de flottaison — là où les blessures ne se voient plus, mais pèsent de tout leur poids.

Je ne sais plus vraiment où je me situe. Entre la fatigue et la lucidité, il y a ce point où tout devient trop clair. On ne se raconte plus d’histoires, on regarde les siennes s’effriter. Les jours s’enchaînent, lourds, et j’ai parfois la sensation de m’effondrer sans bruit, comme une marée qui se retire sans personne pour la voir.

Je ne sais plus si c’est la lassitude ou la clairvoyance qui l’emporte. Peut-être un mélange des deux. Le moment où le corps dit stop avant la tête, où l’on comprend qu’il faut changer, non pas pour prouver, mais pour survivre. J’ai longtemps cru qu’il suffisait d’endurer. Qu’un jour la vie se fatiguerait de frapper toujours au même endroit. Mais elle ne se fatigue pas. C’est à nous de cesser de tendre la joue.

On m’a dit :

« Je ne sais pas comment l’exprimer, mais je vois aussi les changements en toi au travers de tes plaintes. Moins victime, plus acteur de ta vie. Et je sais aussi que quand on arrive à un certain point, on ne voit plus que le négatif de la situation parce qu’on a besoin de bouger, de changer, alors tout devient insupportable. Je sais que tu en es là, que ton cadre de boulot et de vie ne font plus ton bonheur. »

Ces mots m’ont atteint droit au cœur. Parce qu’ils disent ce que je n’osais plus voir : je ne subis plus, je m’extrais lentement de la vase. Je me débats encore, mais je ne coule plus. C’est étrange comme certains mots ont le pouvoir de remettre le monde à sa place. Pas de l’arranger, mais de lui redonner un sens, un axe. Comme si, en les entendant, on se souvenait soudain qu’on a encore un choix. Celui d’avancer autrement, même sans certitude.

Ces derniers jours, j’ai parlé. J’ai osé dire ce qui n’allait plus. J’ai écrit, posé noir sur blanc ce que tout le monde voyait, mais que personne ne voulait reconnaître. Et au lieu d’être entendu, j’ai été renvoyé à mes propres manquements. Comme si le fait de dénoncer suffisait à devenir coupable. On m’a jugé pour ce que j’ai fait, pas pour ce que j’ai dit. Alors oui, j’ai mes torts. Mais cela ne justifie pas le silence autour de ce qui détruit peu à peu une équipe, un équilibre, un homme.

Ce qui me ronge, ce n’est pas la faute, c’est l’injustice. Cette façon qu’a le monde de retourner les choses, d’étouffer la vérité sous les formes. J’ai voulu bien faire, j’ai voulu être juste — je me suis brûlé. Et maintenant, j’essaie simplement de respirer à nouveau, sans m’excuser d’exister.

Et puis il y a eu ce souffle.

Lundi.

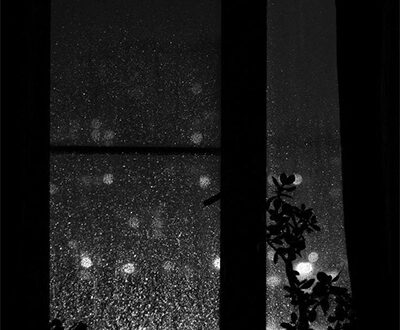

Cet instant suspendu où deux respirations se sont accordées, comme si l’air savait, lui, ce qu’il fallait réparer. Un moment simple, sans mots, sans promesse, où tout s’est apaisé à l’intérieur. J’ai senti que plus rien ne pouvait m’atteindre. Pas parce que le monde avait changé, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je respirais à nouveau avec quelqu’un et que c’était suffisant pour me tenir debout.

Ce moment m’a bouleversé. Parce qu’il m’a rappelé que la paix ne vient pas de l’extérieur, mais du rythme que l’on retrouve en soi, quand une présence juste nous aide à le percevoir. Respirer ainsi, c’est se reconnecter à quelque chose de plus grand, de plus lent. C’est retrouver la conscience de son corps, de ses limites, de sa vie.

Alors je continue. À ma façon. À mi-chemin entre la chute et la reprise. Parce qu’au milieu du vacarme, il reste cette certitude muette : tant que je saurai respirer ainsi, je ne tomberai pas tout à fait. Je ne parle pas de lumière. Je parle d’un point fixe, quelque part entre la douleur et le souffle. Un endroit intérieur où l’on ne comprend plus rien, mais où l’on sait encore exister. Je ne cherche plus à me relever. Je cherche juste à ne pas disparaître.